――FIRE生活と日本経済のこれからを考える

アベノミクスがまいた種がようやく実り始め、デフレ脱却と景気回復が見えかけた…と思いきや、石破政権下のいま、政策の方向性には不安が募ります。財務省や経団連、そして増税志向の立憲民主党の影響もあり、金融引き締めと増税によるスタグフレーションのリスクが現実味を帯びてきました。

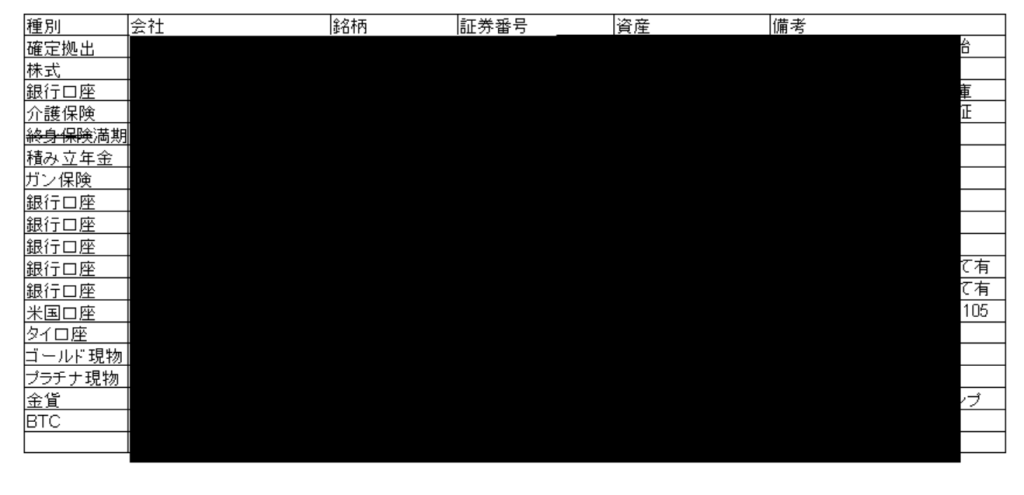

現役世代が豊かになるために必要なのは、当面の金融緩和と減税の継続です。私自身も、年金生活に備えて早期退職し、投資を軸としたFIRE生活を送ってきました。先日ふと、「自分の資産は今どうなっているのか?」が気になり、久々に資産表を作成し直してみたのです。

資産を見直してみたら驚きの結果が

メインバンクで新NISAの設定を見直すついでに、久しぶりに資産全体を整理しました。7年前に作った紙の資産表が残っていたので、今回の数値と比較してみたところ――

なんと資産がほとんど減っていない。

投資で得た利益で生活費がまかなえていたようで、資産全体としてはトントン。インフレが騒がれる中、現金資産を大きく削ることなくやってこられたのは、ある意味で驚きでした。

(セキュリティの観点からマスク済み)

もしも全額タンス預金だったら、インフレによって目減りしていたはずです。物価は確かに上がってきてはいますが、自分の実質生活費は大きく変わっていないので、結果的には堅実なポートフォリオが功を奏した形です。

年金制度とインフレの現実

物価が上昇すれば年金も連動して上がる…と思われがちですが、原資が不足すれば法律で決めても払えません。現役世代の保険料と年金積立金、GPIFの運用益が財源ですが、少子高齢化の進行でこの構造は確実に厳しくなります。

一部の「年金は国家が保障する当然の権利」と考えるサヨク的な発想には限界があります。ない袖は振れない。

自分は満額年金をもらえる「逃げ切り世代」ではないと自覚しているので、65歳を一つの節目として再び働く準備をしています。そのために、どの程度の生活費がかかり、いくら資産が残っていて、いくら稼げばいいのかを数字で把握する必要があるのです。

投資とFIREに必要なのは「鈍感力」

FIRE生活では「投資資産の値動きに一喜一憂しない」ことが最も大切です。株価が下がったから不安、上がったから安心――そんな状態では、結局心がすり減ってしまいます。

働くのが苦にならない人なら再就職も一案。私の場合、人間関係のトラブルではなく、「毎日決まった時間に働くことが苦手」という理由で辞めたので、柔軟な働き方が可能な環境なら問題ありません。

この先、物価はどうなるか?

年率2%のインフレであれば、今の資産状況でもあと10年は問題なさそうです。ただし、3%を超えるようなペースで物価が上がると厳しくなるでしょう。複利3%のインフレが10年続けば、物価は約34%上昇します。今の生活費15万円が20万円を超える世界線です。

30年にわたるデフレを経験してきた身としては、物価上昇が本格化する時代は未知の領域です。正直、デフレの方がありがたいという本音もありますが、日本が国際的な競争力を保つためには、物価と給与の両方が上がる健全なインフレを目指すしかありません。

資産が減っていないという事実が示すこと

結果として、7年間で資産が減っていなかったことは大きな安心材料でした。しかし、これは今後も同じように続くとは限りません。リーマンショックやITバブル崩壊、ライブドアショック(※自分はライブドアではなく関連銘柄で大損)を経験した身として、「いつか大きな下落局面は来る」という前提で備えています。

「現金」「株式」「コモディティ」「定期預金」などを適度に分散し、上がっても下がっても動じない資産構成をつくる。これこそが、神経をすり減らさずに暮らすFIRE生活のコツではないでしょうか。

この記事は1年前のリファイン版