勤めていた会社から離職票が届くと同時に、役所で国民年金の手続きを行いました。

必要な書類は次の3点です。

- 年金手帳

- 雇用保険被保険者通知書

- 離職票(退職日がわかるもの)

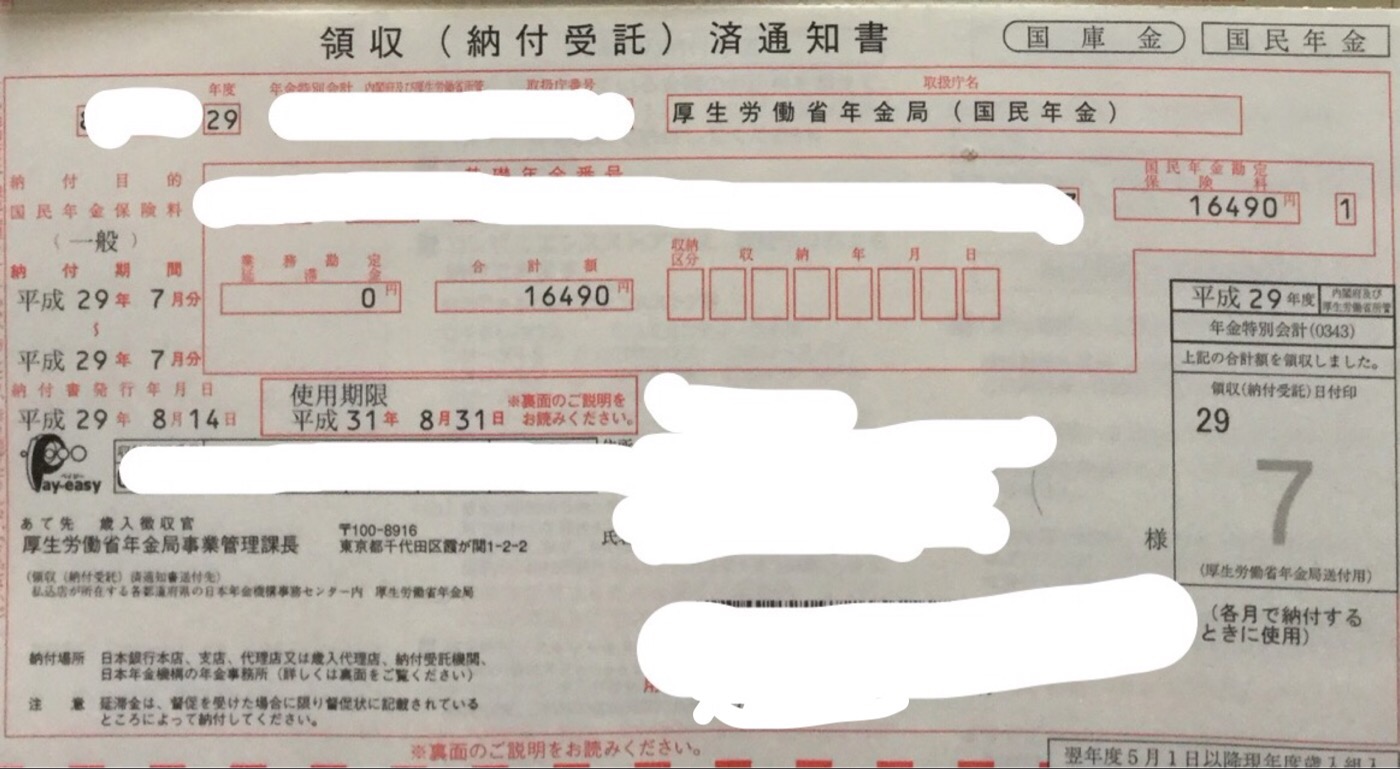

その後、1ヵ月5日ほどで日本年金機構から国民年金保険料納付書が届きました。

平成29年度4〜30年度3月分の保険料は月額16,490円です。

## 国民年金保険料の納付タイミング

1. 保険料の納付タイミング

1‑1. 毎月納付

1‑2. 残月前納・一年前納

1‑3. 上期/下期の6ヶ月前納

2. 保険料の納付方法

2‑1. 現金納付

2‑2. 口座振替

2‑3. クレジットカード納付

2‑4. 電子納付

3. まとめ

国民年金は、残り全額を一括で前納する方法や半年分前納、毎月分割納付があります。

1‑1. 毎月納付

退職後の翌月から各月に納付します。

「領収(納付受託)済通知書」が3月までの分同封されており、裏面に記載された金融機関やコンビニで支払います。

基本は翌月末が期限です。たとえば6月末に退職した場合、7月分の納付期限は8月末となります。

1‑2. 残月前納・一年前納

国民年金では「前納」を利用して残りの期間をまとめて支払うことができます。

退職翌々月から残り全額を前納する方法です。たとえば6月末に退職した場合、7月分は毎月納付し、8月〜翌年3月までを一括で前納します。

ただし、8月下旬に届く納付書では7月分の前納はできません。

2月末に退職した場合は、3月分は毎月納付し、4月〜翌年3月までを一括で前納できます。

前納時も「領収(納付受託)済通知書」を金融機関やコンビニで支払うだけです。

期限は初月末で、早いほど割引率が高くなります。

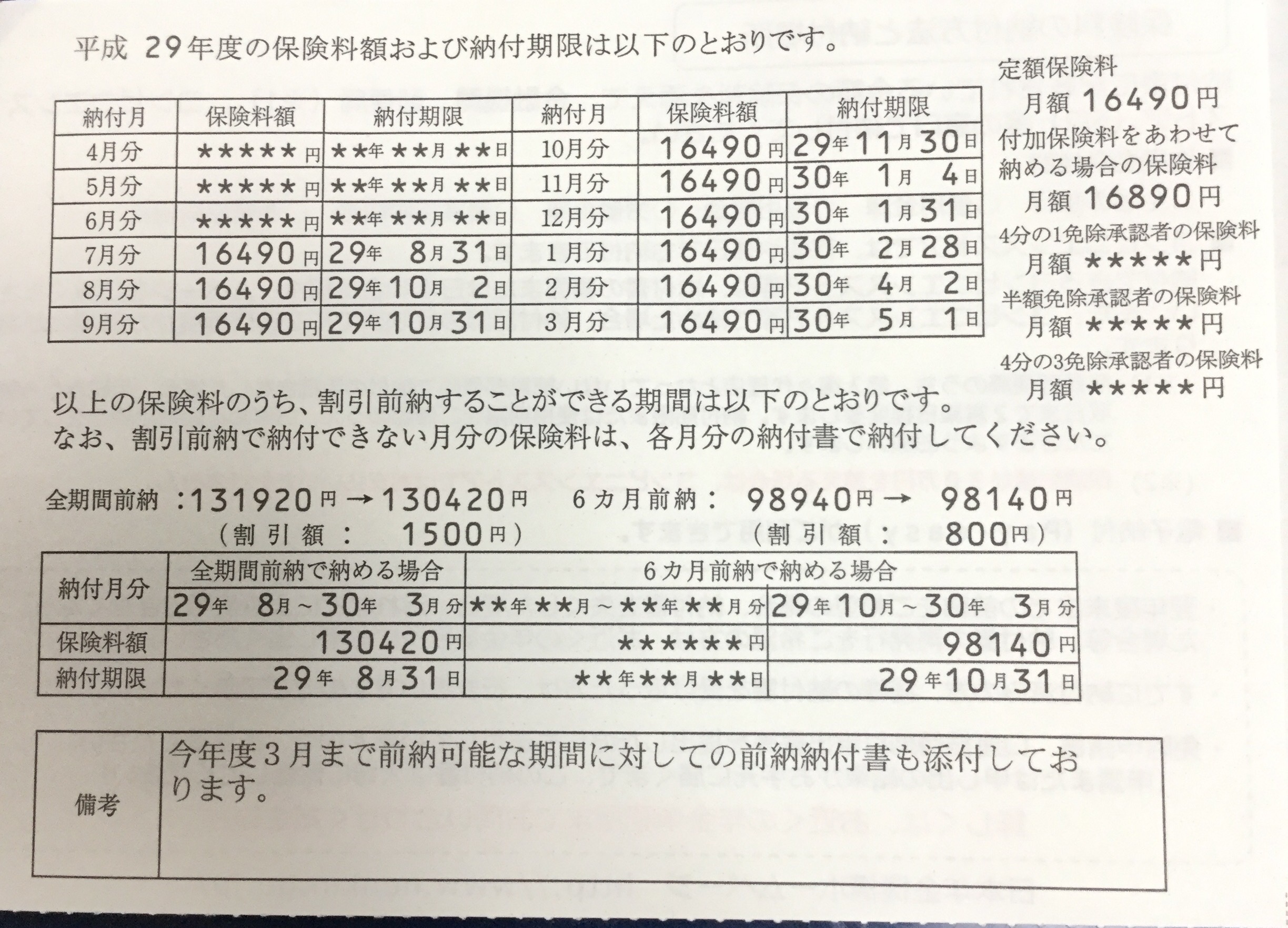

平成29年度の前納割引例

4月〜翌年3月:3510円割引

5月〜翌年3月:2950円割引

8月〜翌年3月:1500円割引(案内書参照)

1月〜3月:160円割引

2月〜3月:50円割引

2年分まとめて前納すると、平成29年度で14,400円の割引があります。経済的に余裕があり、再就職しない場合は最もお得です。

厚生年金へ切り替えた後でも、国民年金機構に申請すれば二重払い分を返還してもらえます。

1‑3. 上期/下期の6ヶ月前納

4月〜9月または10月〜翌年3月の6ヶ月分をまとめて納付します。

上期は年度開始時に送付される納付書のみで、前納と同様に割引が適用されます。

平成29年度では6ヶ月前納で800円の割引があります。

現金納付以外にも口座振替、クレジットカード、電子納付が利用できます。

2‑1. 現金納付

金融機関やコンビニで現金を支払います。

前述のように期間に応じて割引があります。

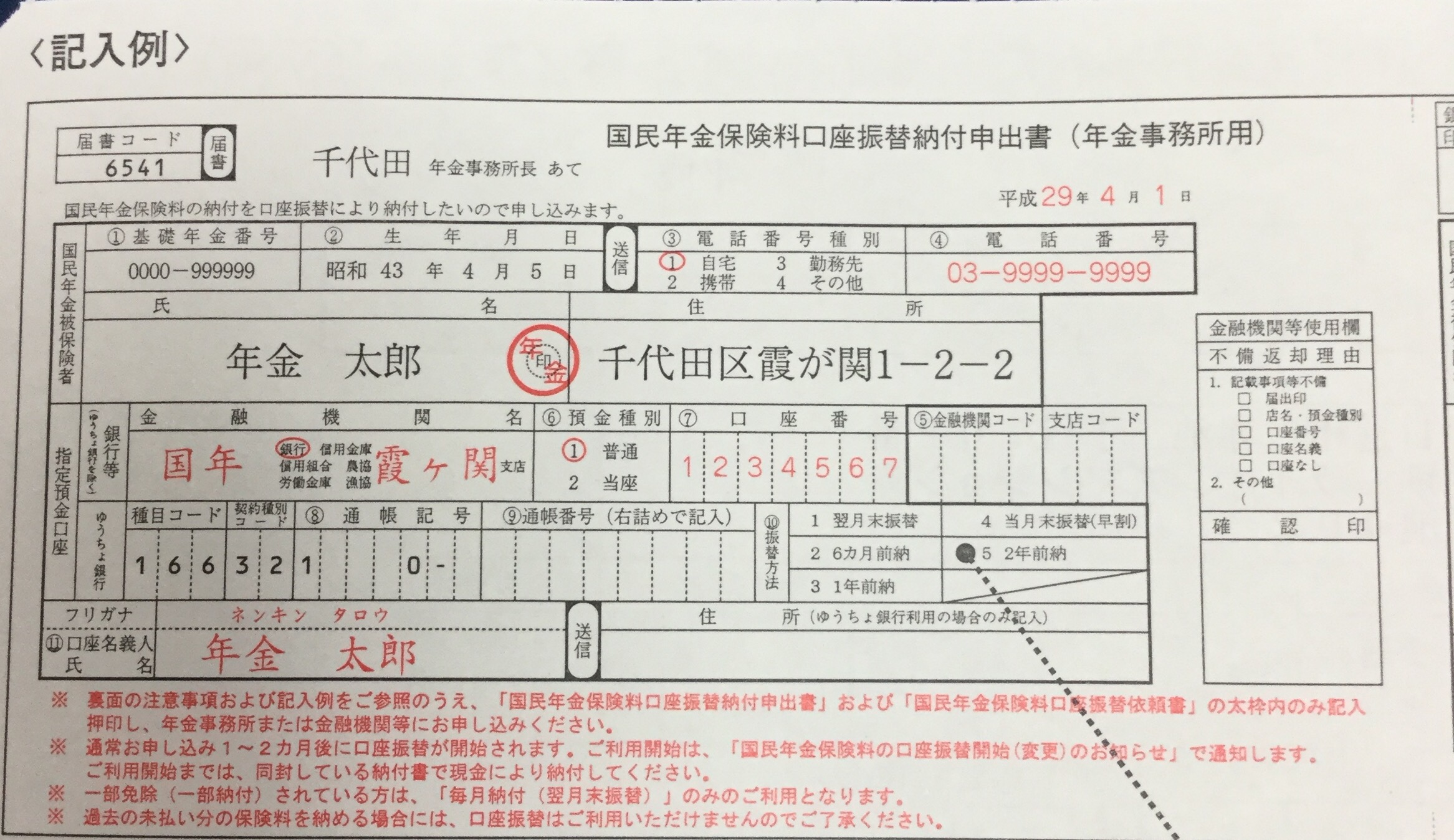

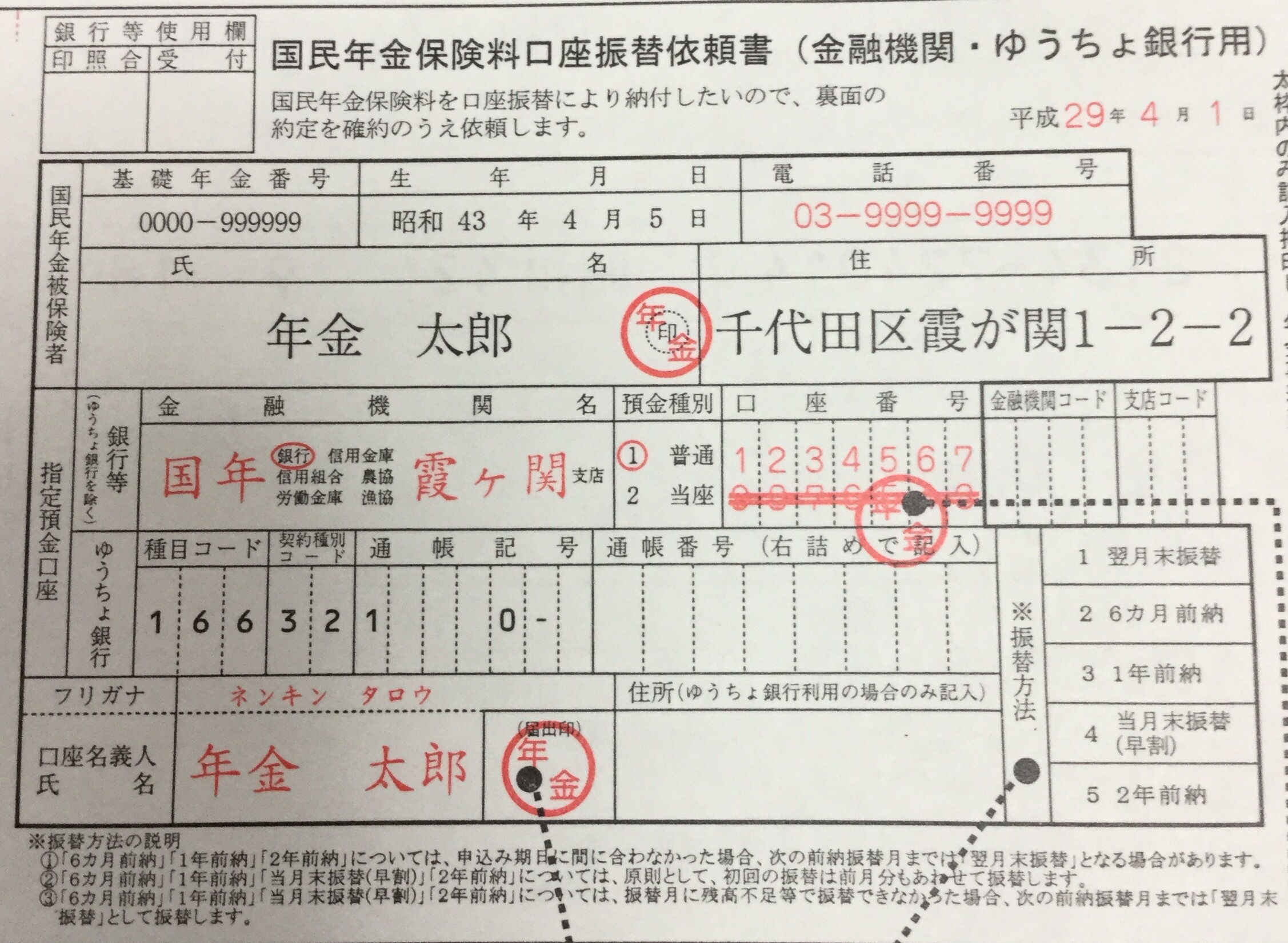

2‑2. 口座振替

公共料金と同様、国民年金も口座振替が可能です。

1ヶ月分・6ヶ月分・1年分・2年分から選べ、期間に応じて現金納付よりさらに割引があります。

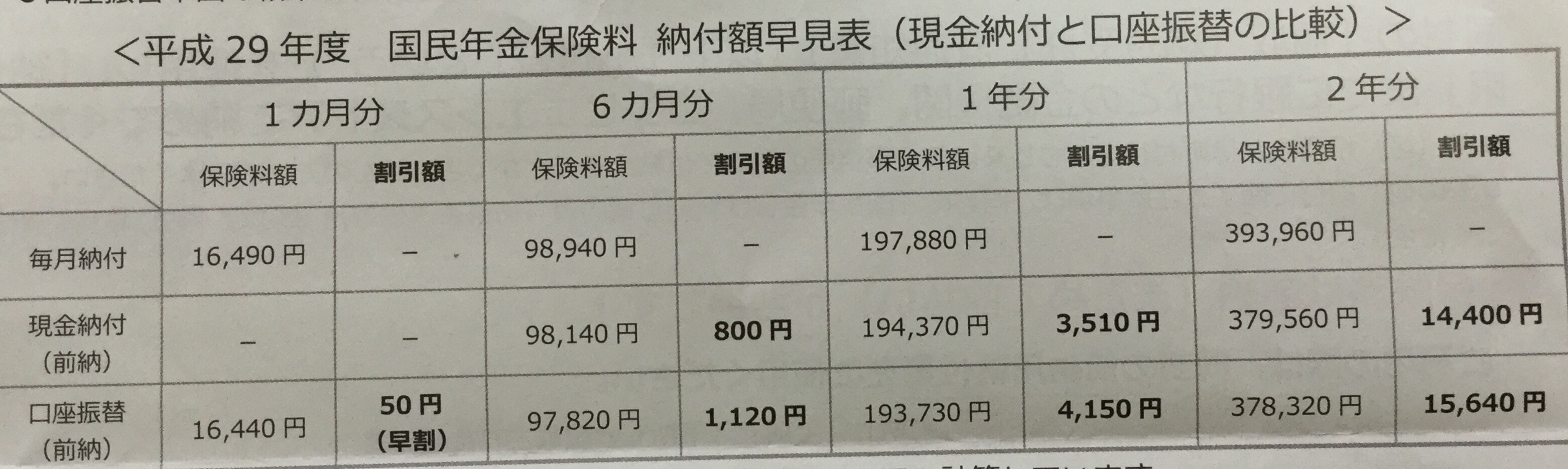

早見表は以下の画像をご覧ください。

2年分を選ぶと15,640円の割引で、現金納付より1,240円お得です。

1ヶ月毎でも50円の割引が適用されます。

口座振替は納付書に同封されている「国民年金保険料口座振替納付書申出書」と「国民年金保険料口座振替依頼書」を提出します。

2‑3. クレジットカード納付

クレジットカードでの支払いも可能です。

申込みは管轄の年金事務所へ行く必要があります。

割引は現金納付と同等ですが、ポイント還元があるため1%程度の還元率なら最強と言えます。

2年分であれば割引14,400円+3,939ポイント=18,339円相当です。

2‑4. 電子納付(Pay-easy)

現金納付書を使っているため、割引はほぼ同等です。

多様な納付方法があるので、自分のライフスタイルに合った手段で継続的に年金を積み立てましょう。

経済的余裕があれば、クレジットカードで2年分前納するのがお得です。

途中で厚生年金へ切り替えた場合は、国民年金機構へ申請して二重払い分を返却してもらえます。

再就職を予定しているなら毎月現金納付か電子納付が手軽です。

私自身は現金で7月分を毎月、8月〜翌年3月までを前納し、来年度分も前納する計画です。

コンビニバイトに対しては大きな金額の場合は利用せず、銀行窓口で直接支払う方が安心です。

未納にならないよう注意し、必要なら早めに手続きを行いましょう。